Imprese con report d’impatto: un confronto tra EUROSTOXX 600 e S&P 500

L’indagine si propone di analizzare le principali caratteristiche strutturali e le performance economico-finanziarie delle imprese incluse negli indici EUROSTOXX 600 e S&P 500 che pubblicano un report d’impatto con quantificazione economica. L’obiettivo è duplice: da un lato fornire una panoramica statistica descrittiva del campione di riferimento, dall’altro esaminare un sottoinsieme specifico di imprese che si distinguono per la pubblicazione del report, con particolare attenzione alle differenze rispetto al campione complessivo.

Indagine

EUROSTOXX 600

Partendo dal contesto europeo, il campione analizzato è costituito dalle 600 imprese che compongono l’indice EUROSTOXX 600, rappresentativo delle principali aziende quotate in Europa. All’interno di questo campione, solo 19 imprese (ovvero il 3,2% del totale) pubblicano un report d’impatto che includa una quantificazione economica degli impatti, ossia una traduzione in termini monetari degli effetti economici, sociali e ambientali generati dalla propria attività.

Di seguito si analizzano le caratteristiche strutturali, gli indicatori dimensionali e gli indicatori di performance delle imprese adottanti rispetto all’insieme delle aziende dello EUROSTOXX 600, con l’obiettivo di individuare eventuali differenze sistemiche, profili ricorrenti e possibili determinanti della scelta di adottare questo tipo di rendicontazione.

Azionariato

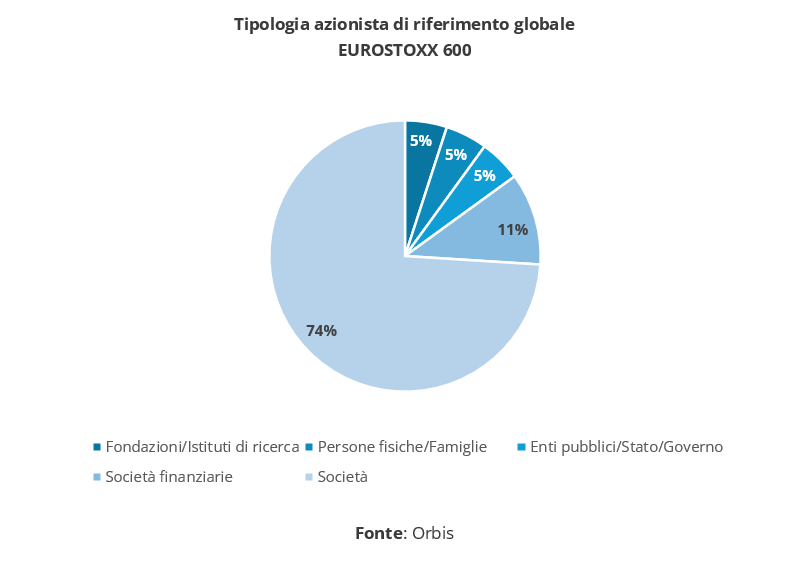

Il concetto di Global Ultimate Owner (GUO) identifica il soggetto che esercita il controllo ultimo su un’impresa, ovvero l’entità situata al vertice della catena proprietaria, con la capacità di influenzarne in modo determinante le decisioni strategiche. Il GUO può assumere diverse forme giuridiche e istituzionali, tra cui società, enti pubblici, assicurazioni, persone fisiche o famiglie, banche, società finanziarie, venture capital, fondazioni o istituti di ricerca, fondi mutualistici o pensionistici e società di private equity.

Nel contesto dell’EUROSTOXX 600, il 69% delle imprese ha come GUO un soggetto classificato come “società”. Questo dato comprende due casi distinti: nel primo, il GUO è un’altra entità giuridica che detiene il controllo sull’impresa dell’elenco, come una holding, una società madre o una capogruppo, che possiede la maggioranza delle azioni e ne determina le decisioni strategiche. Nel secondo caso, il controllo ultimo rimane in capo all’impresa stessa, che viene dunque considerata il proprio GUO, non essendoci un azionista di controllo unico.

Tra le imprese che pubblicano un report d’impatto contenente elementi di monetizzazione, questa percentuale sale al 74%. Tale dato suggerisce un legame tra la natura del GUO e la propensione all’adozione di pratiche di rendicontazione avanzata. In particolare, le imprese controllate da un GUO di tipo “società” tendono a operare all’interno di strutture organizzative più complesse, dotate di processi di governance formalizzati, risorse analitiche e visione strategica di lungo periodo. Secondo la letteratura esistente, la presenza di una governance strutturata e multilivello – come quella tipica dei gruppi societari – favorisce l’introduzione di strumenti avanzati di reporting, inclusa la monetizzazione degli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG), che richiede capacità organizzative, competenze tecniche e un impegno sistemico verso la trasparenza.

Settore di appartenenza

Il settore di appartenenza è individuato dalla letteratura accademica come una possibile determinante dell’adozione di strumenti di rendicontazione avanzata, come il report d’impatto. Alcuni settori, infatti, possono essere maggiormente esposti a pressioni esterne in ragione del loro significativo impatto sull’ambiente e sulla società.

Nel campione analizzato, le imprese adottanti il report d’impatto appartengono ai seguenti settori:

attività finanziarie e assicurative;

attività amministrative e di supporto;

commercio all’ingrosso e al dettaglio;

riparazione di autoveicoli e motocicli;

attività manifatturiere;

servizi di informazione e comunicazione;

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

altri servizi.

Questa distribuzione settoriale può essere interpretata alla luce di diversi fattori. In primo luogo, settori fortemente regolamentati, come l’energia, la finanza e i trasporti, sono soggetti a normative sempre più stringenti in materia di sostenibilità, che spingono le imprese a adottare forme di rendicontazione più strutturate. In secondo luogo, in settori ad alta visibilità pubblica, come quello dell’informazione e comunicazione, il rischio reputazionale riveste un ruolo centrale: in questi casi, il report d’impatto è uno strumento utile per rafforzare la fiducia degli stakeholder e consolidare la legittimità dell’impresa.

Un’attenzione particolare merita il settore manifatturiero, che rappresenta la quota maggiore tra le imprese adottanti, con 7 aziende su 19 (37%). In questo ambito, la propensione a pubblicare un report d’impatto può essere legata al fatto che le imprese manifatturiere operano spesso in filiera come fornitori di grandi gruppi internazionali, i quali impongono standard ESG sempre più stringenti lungo tutta la catena del valore. Di conseguenza, la rendicontazione – anche in forma monetizzata – può rispondere non solo a esigenze di trasparenza verso l’esterno, ma anche a pressioni dirette da parte di clienti e committenti.

Va però sottolineato che, nella quasi totalità dei report analizzati, la monetizzazione riguarda principalmente gli impatti economici, mentre quelli ambientali e sociali sono per lo più descritti in forma qualitativa. Ciò può dipendere dalla maggiore complessità metodologica nel quantificare questi impatti, dalla mancanza di standard condivisi e, in alcuni casi, dalla volontà di evitare di esporre aspetti potenzialmente critici della propria attività.

Governance

In riferimento alla governance, è stato scaricato da Orbis l’indicatore di indipendenza fornito da Bureau van Dijk (BvD). Questo indicatore sintetico misura il grado di indipendenza dei membri del board e del management di un’impresa rispetto agli azionisti o a parti correlate.

L’indicatore è espresso con valori alfabetici:

A+: massima indipendenza del board/management

A: elevata indipendenza

B+: media indipendenza

B: più bassa indipendenza

C/D: bassa o nessuna indipendenza (ad esempio solo membri interni o familiari)

Nel nostro campione, in 14 casi su 19 (74%) l’indicatore risulta alto: 10 aziende presentano un livello A+ e 4 un livello B+, segnalando un buon grado di indipendenza. Un board con classificazione A+ indica che i suoi membri sono altamente indipendenti, cioè non legati agli azionisti principali o a interessi particolari. Questa indipendenza aiuta a garantire che le decisioni siano prese in modo trasparente e nell’interesse di tutti gli stakeholder. Di conseguenza, le società con un board molto indipendente tendono a adottare pratiche di gestione più responsabili e trasparenti.

Dimensione

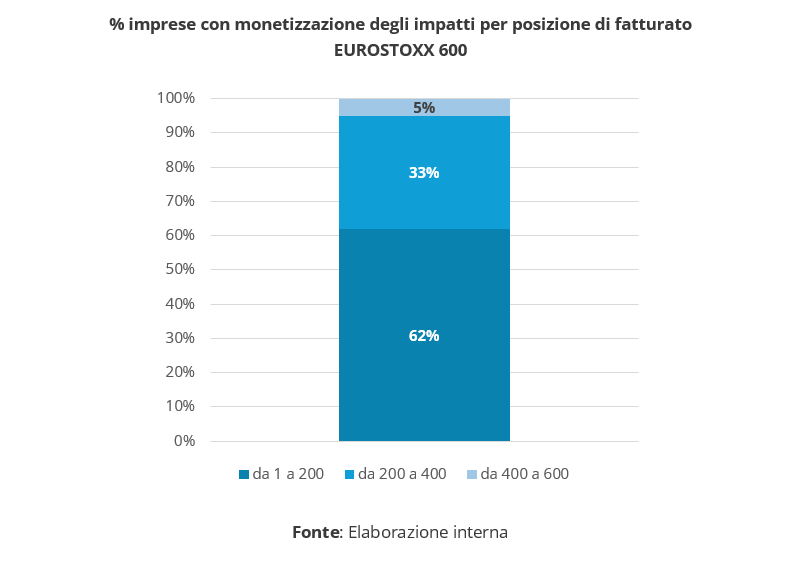

Analizzando le 19 imprese che hanno adottato una monetizzazione degli impatti emerge che il 62% di esse si colloca nelle prime 200 posizioni dell’indice EUROSTOXX 600. Questo dato suggerisce come le imprese di maggior dimensione o visibilità siano più inclini a investire in metodologie per la quantificazione monetaria degli impatti economici, sociali e ambientali, probabilmente spinte da una maggiore pressione reputazionale o da strategie di sostenibilità più evolute.

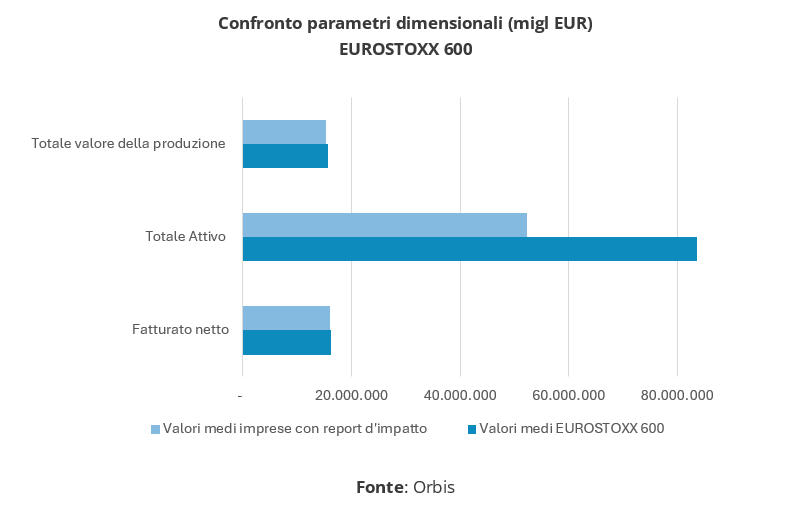

Le imprese che adottano report d’impatto con monetizzazione impiegano circa 38.000 dipendenti, cifra leggermente inferiori alla media di circa 40.000 registrata nell’intero EUROSTOXX 600. Il valore complessivo della produzione e il fatturato netto risultano allineati tra i due gruppi. Tuttavia, il totale dell’attivo è inferiore nelle imprese che pubblicano report d’impatto con monetizzazione, probabilmente in quanto tali aziende adottano una struttura patrimoniale più snella, con un minore impiego di asset materiali e un maggiore focus su investimenti intangibili e strategie di efficienza operativa.

Performance

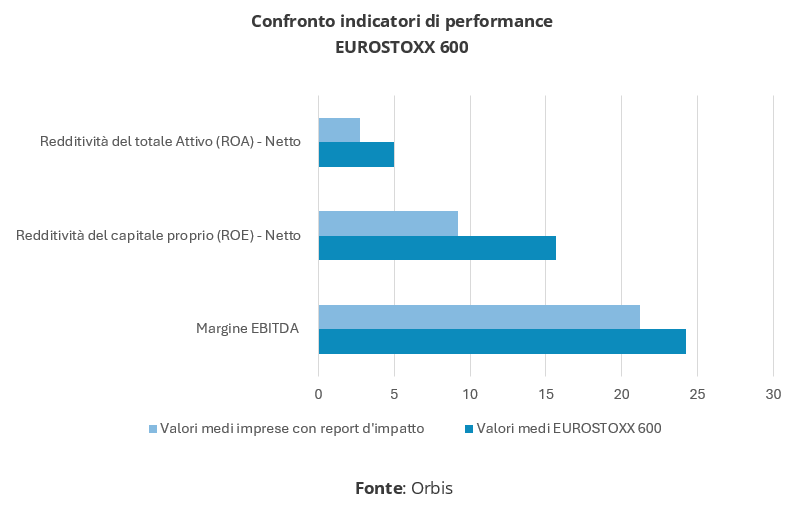

Le imprese che pubblicano report d’impatto presentano, in media, valori più bassi di ROA, ROE e Margine EBITDA rispetto alle aziende dell’EUROSTOXX 600, un risultato che può essere attribuito a diverse ragioni interconnesse. Innanzitutto, queste imprese adottano una strategia orientata alla sostenibilità e alla responsabilità sociale, perseguendo obiettivi di lungo periodo che non sempre si traducono in una redditività immediata. L’adozione del reporting d’impatto comporta inoltre costi aggiuntivi legati alla misurazione, gestione e comunicazione degli impatti ambientali e sociali, nonché all’implementazione di pratiche ESG, che possono comprimere temporaneamente la marginalità.

CapEx

Un ulteriore elemento rilevante riguarda il livello medio degli investimenti in conto capitale (CapEx). I dati mostrano che, a fronte di un fatturato netto pressoché equivalente, le imprese che pubblicano un report d’impatto presentano un CapEx medio leggermente superiore rispetto alla media delle imprese dell’EUROSTOXX 600 (2,48 contro 2,28 milioni di euro). Questo risultato è particolarmente significativo se si considera che tali imprese tendono ad avere un totale attivo inferiore. La maggiore incidenza degli investimenti rispetto alla dimensione patrimoniale suggerisce una strategia aziendale fortemente orientata alla trasformazione e all’innovazione, probabilmente guidata da obiettivi legati alla sostenibilità ambientale e sociale. In tal senso, il dato sul CapEx rafforza l’ipotesi che queste imprese stiano allocando risorse in modo proattivo per adottare tecnologie, infrastrutture e processi coerenti con i principi ESG, accettando un minore rendimento economico nel breve periodo in cambio di un potenziale impatto positivo nel lungo termine.

S&P 500

Nel campione statunitense sono 12 (il 2,4% del totale) le imprese che pubblicano un report d’impatto in cui gli effetti economici, sociali e ambientali vengono quantificati in termini monetari. Questa pratica, ancora relativamente recente, ha registrato una crescita significativa nel corso del 2023, segnalando un’evoluzione nei modelli di rendicontazione aziendale. A seguire, si propone un’analisi delle principali caratteristiche di queste imprese.

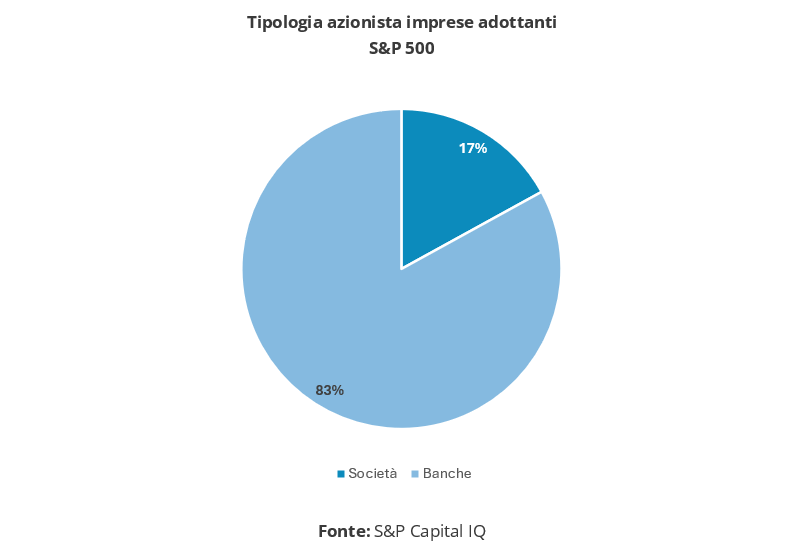

Azionariato

Nel caso delle 12 imprese che adottano il report di sostenibilità, il GUO risulta sbilanciato verso una categoria specifica: le società. L’83% delle 12 imprese ha come principale azionista una società, mentre la restante parte è controllata da una banca. In entrambi i casi, la Global Ultimate Percentage (GUP) diretta è pari al 100%, indicando che l'azionista principale detiene il controllo completo delle decisioni aziendali.

Settore di appartenenza

Nel campione analizzato, le imprese che redigono un report d’impatto appartengono ai seguenti settori:

servizi di informazione e comunicazione;

attività manifatturiere;

trasporto e magazzinaggio;

attività finanziarie e assicurative;

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

costruzioni;

attività professionali, scientifiche e tecniche;

altri servizi.

Come nel campione europeo, la distribuzione settoriale può essere ricondotta a tre fattori principali: la pressione normativa crescente, il rischio reputazionale legato alla visibilità pubblica e la sostenibilità come leva strategica di innovazione e competitività. Questi elementi spingono le imprese a adottare strumenti di rendicontazione più avanzati, come i report d’impatto con monetizzazione.

Governance

Come per il campione europeo, per approfondire il tema della governance, è stato utilizzato l’indicatore di indipendenza. Dall’analisi emerge un dato significativo: tutte le 12 imprese che pubblicano report d’impatto con monetizzazione presentano un indice di indipendenza A+. Questo suggerisce una possibile correlazione tra l’elevata indipendenza del board e l’adozione di pratiche avanzate di rendicontazione non finanziaria, in linea con la teoria secondo cui una governance più autonoma e vigilante favorisce trasparenza, responsabilità e attenzione agli stakeholder.

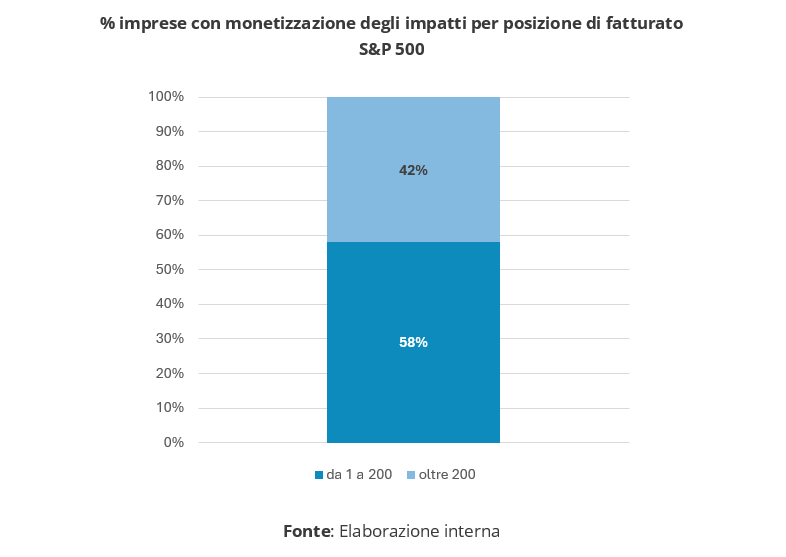

Dimensione

L’analisi riguardante la posizione per fatturato delle imprese che pubblicano un report d’impatto rileva che il 58% delle 12 imprese considerate rientra nelle prime 200 posizioni per fatturato. Quindi, al diminuire del fatturato diminuisce il numero di aziende che redigono un report d’impatto.

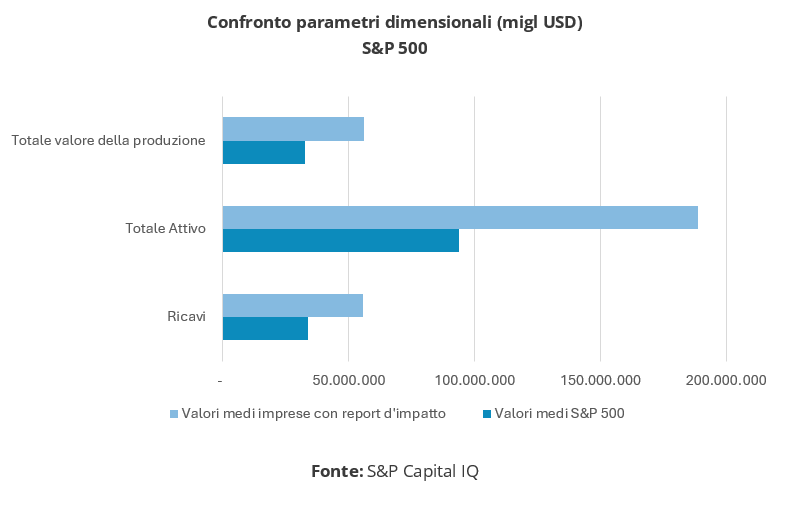

Le imprese che adottano report d’impatto con monetizzazione presentano caratteristiche economico-finanziarie significativamente superiori rispetto alla media delle aziende incluse nell’indice S&P 500, sulla base dei dati aggiornati al 2024. In particolare, si osservano valori più elevati in termini di ricavi, totale attivo e valore della produzione. Questo indica che tali imprese tendono ad avere una maggiore scala operativa, una struttura patrimoniale più ampia e una capacità produttiva superiore.

Come abbiamo visto, la dimensione e la complessità di queste organizzazioni possono spiegare, almeno in parte, la maggiore propensione a implementare strumenti di rendicontazione avanzata. Le grandi imprese, infatti, sono generalmente più esposte al giudizio degli stakeholder, dei mercati e dell’opinione pubblica, e dispongono delle risorse necessarie per sviluppare pratiche di misurazione dell’impatto più strutturate e trasparenti. Tale evidenza rafforza l’idea che l’adozione di approcci evoluti alla rendicontazione non finanziaria sia correlata non solo a scelte valoriali, ma anche alla capacità organizzativa e alla rilevanza sistemica dell’impresa.

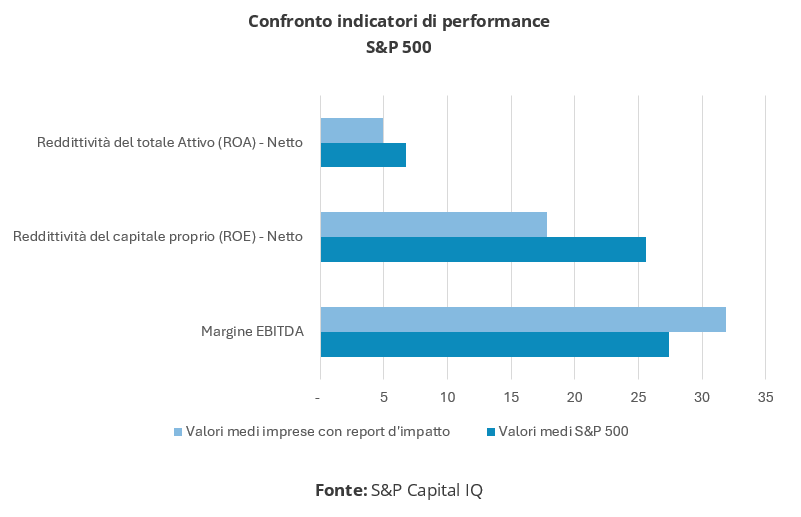

Performance

Nel 2024, le imprese che adottano report d’impatto con monetizzazione presentano un margine EBITDA superiore rispetto alla media dell’S&P 500, indicando una buona efficienza operativa. Tuttavia, mostrano valori più bassi di ROA e ROE, verosimilmente a causa della loro maggiore dimensione e struttura patrimoniale più ampia, che riduce la redditività relativa su attivi e capitale proprio. Questo profilo è tipico di aziende solide e mature, più orientate alla sostenibilità e alla creazione di valore nel lungo periodo.

CapEx

Nel confronto tra le aziende dell’S&P 500 e quelle che adottano report d’impatto con monetizzazione, emerge una differenza significativa negli investimenti in conto capitale. Nel 2024, le imprese dell’S&P 500 presentano un valore medio di CapEx pari a circa 2,2 milioni di dollari, mentre le imprese con report d’impatto registrano una media di oltre 8,4 milioni. Questo dato suggerisce che le aziende che rendicontano il proprio impatto tendono a investire di più in beni durevoli e infrastrutture produttive, come impianti, tecnologie e innovazione. Tali investimenti possono riflettere una strategia di lungo periodo, coerente con una visione più sostenibile e responsabile della crescita aziendale.

Risultati

L’analisi comparata tra EUROSTOXX 600 e S&P 500 mostra che le imprese che pubblicano un report d’impatto con quantificazione economica presentano caratteristiche ricorrenti: sono generalmente di grandi dimensioni, con una governance indipendente, una struttura proprietaria complessa e operano in settori regolamentati o ad alta visibilità.

Sotto il profilo economico-finanziario, queste imprese tendono a investire di più (come dimostra il CapEx elevato) e a privilegiare strategie di lungo periodo, accettando in alcuni casi performance marginalmente inferiori in cambio di maggiore sostenibilità e trasparenza. La rendicontazione d’impatto appare quindi come espressione di un maggiore impegno strutturale verso la responsabilità economica, sociale e ambientale.

Questioni aperte

Come è emerso dall’indagine condotta, il numero di imprese che pubblicano un report d’impatto è ancora piuttosto limitato. Ciò rende complesso trarre conclusioni definitive sia sulle determinanti dell’adozione di queste pratiche sia sulla direzione del rapporto causale con le caratteristiche delle aziende. Solo con un campione di aziende più ampio sarà possibile individuare con maggiore certezza i fattori che ne favoriscono la diffusione e approfondire il legame causale tra dimensione, assetto di governance, settore di appartenenza e propensione alla rendicontazione.

Infine, il numero ancora esiguo di imprese che si cimentano nella monetizzazione degli impatti evidenzia la necessità di definire standard metodologici condivisi. L’assenza di uno standard rischia di compromettere la qualità e la robustezza delle stime dichiarate, alimentando disomogeneità nei dati e ostacolando il confronto tra aziende operanti in vari settori.