Monetizzare la sostenibilità: come quantificare l’impatto?

Il primo passo per quantificare l’impatto di un’azienda o di un progetto consiste nell’identificare e analizzare gli effetti economici, ambientali e sociali generati. Quantificarli in modo sistematico e comparabile presenta numerose difficoltà metodologiche. L’assenza di standard universali, la complessità delle catene di approvvigionamento globali e le difficoltà nell’attribuire un valore monetario a fattori intangibili sono tutti ostacoli che complicano questo processo. Per superarli, è fondamentale adottare metodologie e criteri condivisi che permettano di tradurre i dati raccolti in valori monetari, integrandoli coerentemente nelle valutazioni aziendali. A tal fine, istituzioni accademiche, enti di ricerca e società di consulenza hanno sviluppato vari framework destinati a tradurre gli impatti ESG (ambientali, sociali e di governance) in metriche economicamente interpretabili.

Le metodologie maggiormente diffuse per la monetizzazione degli impatti si differenziano principalmente per la tipologia di impatti considerati. Da un lato, esistono metodi che si concentrano esclusivamente sugli impatti economici, come il modello Input-Output, che distingue tra impatti diretti, indiretti e indotti. Dall’altro lato, vi sono approcci come l’Impact-Weighted Accounting, l’Environmental Profit and Loss (una variante dell’Impact-Weighted Accounting), il True Value e l’IROI, che si focalizzano principalmente sugli impatti diretti e indiretti generati dalle attività aziendali sulla società e sull’ambiente.

Tabella 1 Confronto fra le metodologie di calcolo dell’impatto

| Metodo | Caratteristiche principali | Metodologia di calcolo | Punti di forza |

| Input-Output | Impatti economici (diretti, indiretti e indotti) stimati utilizzando statistiche nazionali che descrivono le interazioni tra i diversi settori economici | Metodo basato su matrici settoriali input-output che, a partire dalla spesa diretta dell’azienda, stimano impatti diretti, indiretti e indotti tramite relazioni matematiche moltiplicative | Ampia disponibilità di modelli |

| IWAF | Impatti sociali e ambientali (diretti e indiretti) monetizzati tramite proxy e dati aziendali/esterni | Metodo basato sull’identificazione, per sei tipologie di capitali, di voci di impatto tradotte in termini monetari tramite fattori di conversione | Visione olistica; integrazione nei sistemi contabili |

| True Value | Impatti sociali e ambientali (diretti e indiretti) monetizzati tramite proxy e dati aziendali/esterni; visualizzazione dell’impatto netto con True Value Bridge | Impatto netto (valore reale di un’iniziativa), calcolato come differenza tra benefici (economici, sociali e ambientali) monetizzati e costi | Comunicazione chiara e immediata del valore generato |

| IROI | Impatti sociali e ambientali (diretti e indiretti) integrati ai ritorni economici | ROI integrato: (Valore integrato - Costo investimento) / Costo investimento Il metodo considera sia i benefici economici interni sia quelli generati per la società e l’ambiente, monetizzandoli | Confronti facilitati tra investimenti diversi |

Ciascuna metodologia adotta un approccio specifico per la quantificazione totale degli impatti e prevede una struttura di report differente, calibrata in base agli obiettivi informativi e agli stakeholder di riferimento. Un elemento comune tra tutte è l’utilizzo di proxy finanziarie per la conversione degli impatti in termini monetari. Queste proxy si basano su analisi e stime provenienti da più fonti. Per illustrare meglio il processo di sviluppo di tali proxy, si riporta l’esempio di True Price, un’organizzazione fondata nel 2012 e diventata un’autorità mondiale nelle metodologie e negli strumenti per la misurazione e monetizzazione degli impatti sociali e ambientali.

Il True Price fornisce una base unitaria per convertire in termini monetari gli impatti ambientali e sociali, identificando quattro tipologie di costi che, combinati opportunamente, costituiscono il costo di un impatto:

- restoration costs: sono i costi necessari per riportare una situazione allo stato in cui sarebbe stata in assenza del danno sociale e ambientale associato a un impatto;

- compensation costs: rappresentano i costi necessari per risarcire le persone colpite da danni, economici e non, causati dagli impatti sociali e ambientali;

- prevention of re-occurrence costs: indicano il costo che dovrebbe essere sostenuto in futuro per evitare, scongiurare o prevenire danni sociali e ambientali;

- retribution costs: sono i costi associati a multe, sanzioni o penalità imposte dai governi per determinate violazioni di obblighi legali.

Per esempio, per attribuire un valore monetario agli incidenti sul lavoro, si stimano i compensation costs (costi medi delle spese mediche per infortuni), i prevention of re-occurrence costs (costi per implementare misure preventive) e i retribution costs (costi derivanti dalle sanzioni per violazioni delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro).

Tabella 2 Fattori di monetizzazione per gli impatti sociali nel true pricing

| Impatto | Indicatore di impronta | Sotto-indicatore di impronta | Fattore di monetizzazione (EUR) | Fattore di monetizzazione (Int$) | Spiegazione |

| Effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza dei dipendenti | Incidenti sul lavoro non mortali | Incidenti sul lavoro non mortali assicurati | 3.710 EUR/incident | 4.360 Int$/incident | I costi di sanzione rappresentano una penalità per i casi in cui i lavoratori operano in condizioni che violano le normative di salute e sicurezza, calcolata sulla media ponderata delle sanzioni in diversi paesi per esprimere una penalità globale. |

| Incidenti sul lavoro non mortali non assicurati | 3.840 EUR/incident | 4.550 Int$/incident | |||

| Incidenti sul lavoro mortali | 3.150.000 EUR/incident | 3.700.000 Int$/incident | |||

| Infortuni sul lavoro con violazione degli standard di salute e sicurezza (H&S) | 4.230 EUR/incident | 6.150 Int$/incident | |||

| Lavoro svolto in violazione degli standard di salute e sicurezza (H&S) | 1.910 EUR/FTE | 2.780 Int$/FTE |

Fonte: True Price, 2023

Sebbene l’utilizzo di termini di conversione sia un elemento comune alla base dei metodi citati in precedenza, ciascuno di questi approcci varia nelle modalità con cui esprime l’impatto complessivo. Nei paragrafi successivi verranno esplorati i principali metodi, al fine di comprendere meglio i principi di applicazione e le differenze tra di essi.

Input-output

Tra le metodologie più diffuse troviamo l’input-output, tecnica economica quantitativa sviluppata dall’economista Wassily Leontief, che rappresentando le interconnessioni tra i diversi settori di un’economia consente di determinare i benefici socioeconomici generati da un’azienda.

Secondo questo metodo, l’impatto complessivo di un’azienda è dato dalla somma di tre diversi impatti:

- impatto diretto: impatto strettamente legato all’attività operativa dell’azienda;

- impatto indiretto: impatto generato dalle imprese fornitrici della azienda stessa;

- impatto indotto: conosciuto anche come effetto moltiplicatore, rappresenta il beneficio economico che scaturisce dal comportamento di spesa dei lavoratori direttamente e indirettamente impiegati dall’azienda. Il reddito da lavoro distribuito alle famiglie locali genera impatti indotti, ovvero impatti dovuti alla spesa per consumi che si realizza grazie al reddito guadagnato dei lavoratori occupati direttamente e indirettamente. La spesa dei dipendenti stimola quindi un aumento della domanda nell’economia, che a sua volta favorisce una maggiore produzione, portando a profitti più elevati, valore aggiunto (contributo al PIL), creazione di posti di lavoro, maggiori entrate fiscali e altri benefici economici.

Alla base del metodo c’è una matrice input-output, che descrive come i settori di un’economia siano collegati tra loro. Ogni riga della matrice mostra dove vengono destinati i prodotti di un settore, mentre ogni colonna indica da quali settori provengono gli input necessari alla produzione di un altro settore. Per analizzare quindi l’impatto di un’azienda è necessario inserire nella matrice i valori economici iniziali relativi alla spesa diretta dell’azienda (per esempio acquisti da fornitori, salari, tasse, investimenti). Il modello calcola poi, attraverso relazioni matematiche moltiplicative, gli effetti indiretti e indotti che si propagano nell’economia.

Questi impatti vengono quantificati attraverso diverse metriche economiche, tra cui:

- PIL (GDP): valore aggiunto lordo complessivo generato dall’attività dell’impresa;

- occupazione (employment): posti di lavoro sostenuti;

- compensi da lavoro (labor compensation): salari e benefici corrisposti ai lavoratori;

- tasse (taxes): entrate fiscali totali versate ai governi locali, statali e federali.

L’ampia diffusione del metodo è attribuibile alla disponibilità di modelli già sviluppati da enti pubblici, istituti di statistica e centri di ricerca, che permettono di applicare il metodo in modo relativamente semplice, adattandolo a diversi contesti territoriali e settoriali. Il metodo input-output si conferma quindi uno degli strumenti più efficaci per misurare l’impatto socioeconomico di un’impresa, grazie alla sua capacità di evidenziare l’effetto a catena generato dall’attività aziendale sull’intero sistema economico. L’adozione di questo metodo consente non solo di quantificare, ma anche di comunicare con chiarezza e credibilità il contributo reale dell’azienda allo sviluppo economico e sociale.

Impact Weighted Accounting Framework

Il secondo metodo principale è l’Impact Weighted Accounts Framework (IWAF), nato dalla collaborazione tra l’Impact-Weighted Accounts Project della Harvard Business School, la Singapore Management University, la Rotterdam School of Management e l’Impact Institute. Il framework permette di valutare l’impatto di un’impresa attraverso sei capitali distinti (finanziario, manifatturiero, intellettuale, umano, sociale e naturale) lungo l’intera catena del valore.

Essendo le organizzazioni responsabili per gli impatti diretti e indiretti derivanti dalle loro operazioni e dai loro partner nella catena del valore, il framework fornisce un metodo per individuare e rendicontare tali impatti ed evitare il doppio conteggio: includere gli impatti sia diretti sia indiretti senza una corretta metodologia di attribuzione potrebbe infatti portare a sovrastimare l’impatto complessivo.

L’IWAF prevede:

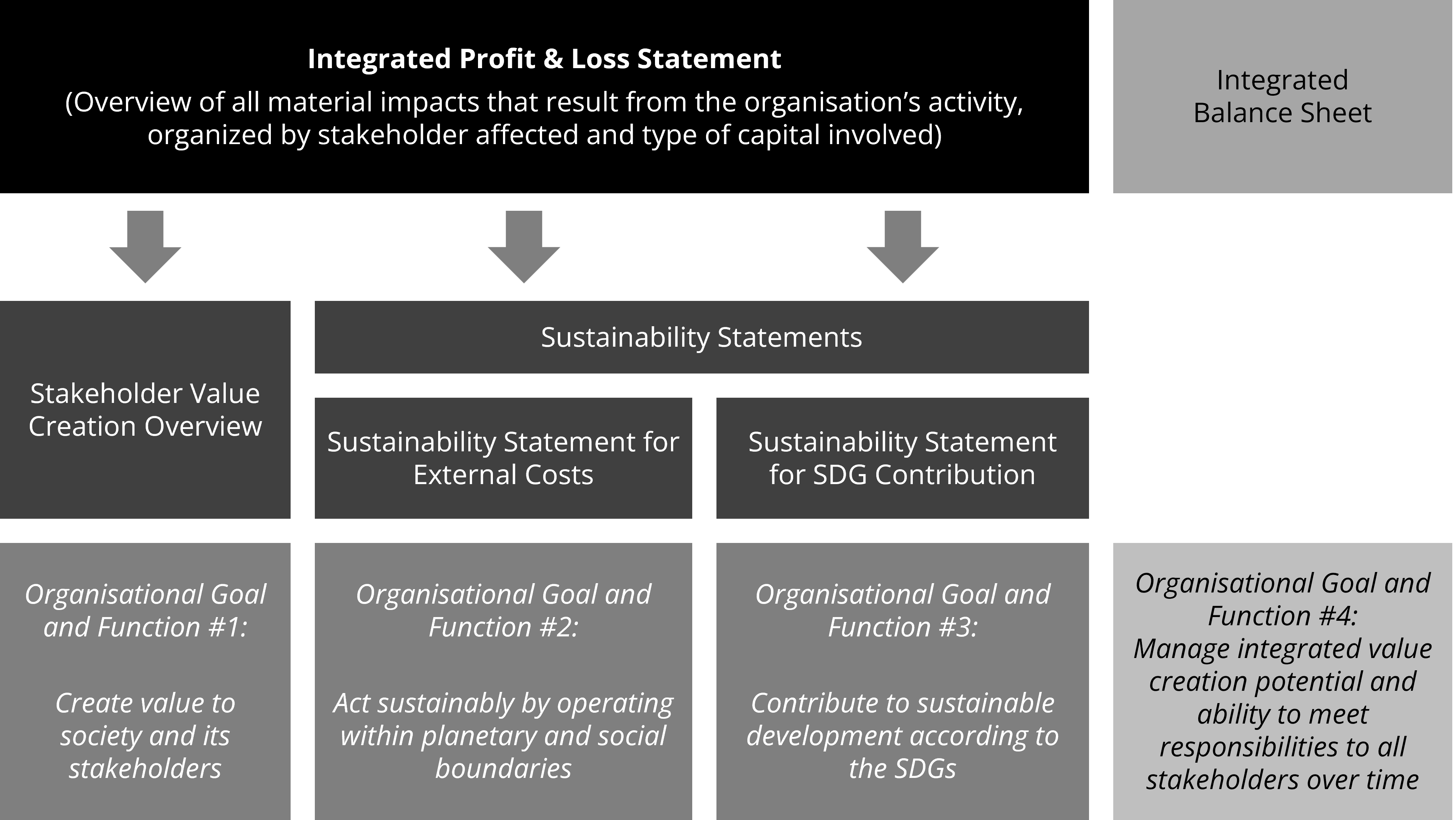

- Integrated Profit & Loss (IP&L): fornisce una panoramica completa degli effetti sociali e ambientali generati dall’attività dell’impresa. Si può articolare in:

- IP&L Statement: dichiarazione che rappresenta in una tabella tutti gli impatti materiali dell’organizzazione realizzati durante il periodo di rendicontazione;

- Stakeholder Value Creation Overview: panoramica che indica, per gli impatti materiali selezionati, l’impatto sugli stakeholder;

- Sustainability Statement for External Costs: dichiarazione che riassume i costi sociali e ambientali a cui l’organizzazione ha contribuito;

- Sustainability Statement for SDG Contribution: dichiarazione che sintetizza il contributo di un’organizzazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite.

- Integrated Balance Sheet (IBaS): include gli impatti patrimoniali e le passività relative agli effetti esterni generati dall’azienda. Trattandosi di uno strumento in fase di sviluppo, l’IWAF non fornisce ancora indicazioni specifiche su come compilare questi conti.

Figura 1 Struttura dell’IP&L e connessione con l’IBaS

Fonte: Impact-Weighted Accounts Framework, 2024

A livello metodologico l’IWAF prevede due elementi chiave: l’individuazione degli impatti diretti e indiretti e la loro traduzione in termini monetari. Gli impatti sono valutati tramite Impact Pathways, fondamentali per comprendere che la creazione di valore non è solo una questione di attività, né di materiali e risorse utilizzati o di output che l’organizzazione può direttamente controllare. L’impatto riguarda principalmente gli esiti, ossia come il benessere degli stakeholder viene effettivamente influenzato. L’impatto è inoltre sempre definito rispetto a uno scenario di riferimento. Per esempio, la frase “le auto elettriche riducono le emissioni di CO2” è vera solo se il riferimento è costituito dalle auto a benzina. È importante quindi che l’organizzazione descriva chiaramente i riferimenti utilizzati nel calcolo degli impatti, per evitare ambiguità e garantire trasparenza nei risultati.

Infine, ogni impatto ha una sua unità misurabile (per esempio kilotoni di CO2), ma impatti di diversa natura, se espressi in un’unità specifica, possono comportare difficoltà di comparabilità. Dunque, per facilitare il confronto, vengono utilizzate proxy finanziarie e fattori di monetizzazione, facendo affidamento su una combinazione di dati interni all’impresa, come le informazioni presenti nei bilanci aziendali, e di dati esterni, provenienti da fonti quali statistiche nazionali, database internazionali e studi accademici. Grazie a questi fattori di conversione è possibile stimare l’impatto complessivo. Tuttavia, secondo questo framework l’aggregazione degli impatti deve essere fatta con cautela e solo all’interno di categorie omogenee.

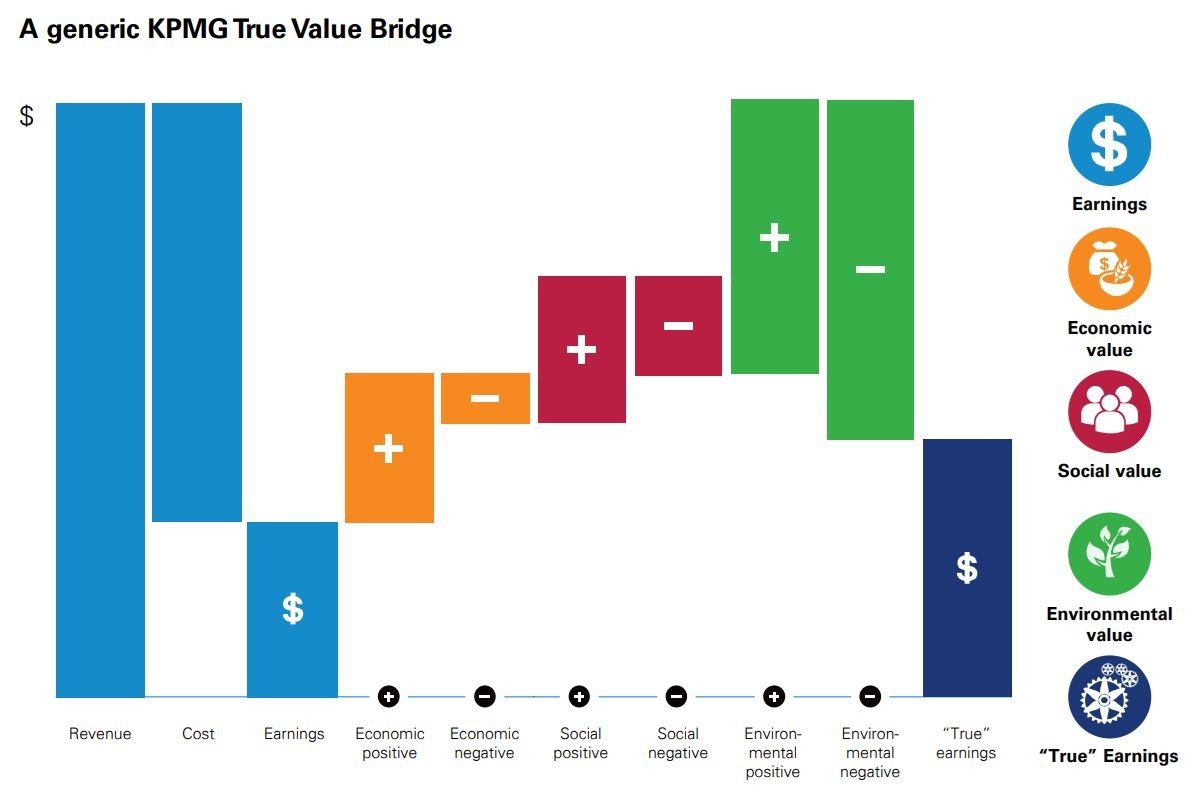

True Value

Il True Value è un metodo sviluppato da KPMG che prevede la selezione dagli impatti sociali e ambientali ritenuti maggiormente rilevanti e la successiva misurazione e quantificazione di tali impatti in termini monetari tramite proxy finanziarie riconosciute a livello globale. A differenza degli altri metodi, il True Value prevede una rappresentazione grafica, tramite il True Value Bridge, degli impatti netti, dove i valori positivi rappresentano i costi evitati grazie all’implementazione di una pratica, mentre i valori negativi rappresentano i costi aggiuntivi. Dal confronto di tali valori viene calcolato il valore reale, ossia il valore per la collettività generato dall’implementazione di una nuova pratica.

Figura 2 KPMG True Value Bridge

Fonte: KMPG, 2018.

Impact Return on Investment

L’Impact Return on Investment (IROI) è un metodo che include un’analisi più ampia sugli impatti sociali e ambientali, incorporando ai rendimenti finanziari quelli immateriali quantificati, tra cui fattori sociali, umani, naturali, artificiali e intellettuali.

Questa metodologia consente il calcolo del totale Integrated Value Created:

IROI = (Integrated Value Created – Investment Cost) / Investment Costs

dove:

- Integrated Value Created rappresenta il valore totale generato da un investimento, considerando sia i benefici economici sia quelli ESG. Per esempio, se un investimento in edilizia sostenibile migliora l’efficienza energetica, l’IVC includerà sia il risparmio sui costi energetici sia la riduzione delle emissioni di CO₂, valorizzata in euro;

- Investment Cost indica il costo totale dell’investimento, comprensivo di risorse finanziarie impiegate, spese operative e costi di implementazione. Per esempio, per un progetto di mobilità sostenibile, il costo dell’investimento includerà l’acquisto di veicoli elettrici e le infrastrutture di ricarica.

L’IROI fornisce così un indicatore di rendimento che non si limita ai ritorni finanziari, ma riflette il valore complessivo creato dall’investimento, permettendo un confronto più accurato tra iniziative con impatti ESG differenti.

Conclusioni

Monetizzare gli impatti, sebbene rappresenti una sfida complessa, offre numerosi vantaggi. La difficoltà principale risiede nel misurare con precisione gli effetti causali e nel considerare le variabili che possono influenzare i risultati. Tuttavia, quando viene realizzata correttamente, la monetizzazione consente di ottenere una valutazione chiara e concreta, permettendo decisioni più informate e comparazioni tra i vari tipi di valore generato. Pur essendo complessa, la monetizzazione fornisce un linguaggio comune che facilita la comunicazione tra diversi stakeholder, contribuendo così a un’ottimizzazione del valore sociale e a una gestione più efficace delle risorse.