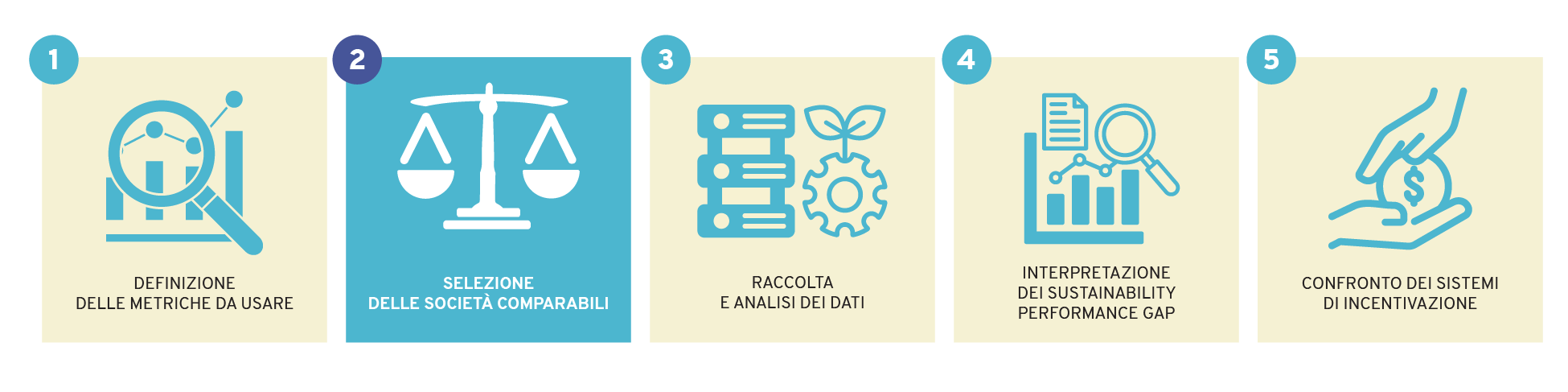

Benchmark di sostenibilità. Fase 2: Selezione delle società comparabili

Nel contesto della rendicontazione e del miglioramento continuo delle performance ESG, identificare le giuste aziende con cui confrontarsi (o peer) è un passaggio fondamentale.

Perché è rilevante trovare i giusti aspetti da comparare?

Nel contesto della rendicontazione e del miglioramento continuo delle performance ESG, identificare le giuste aziende con cui confrontarsi (o peer) è un passaggio fondamentale. Un benchmark, infatti, è tanto più significativo quanto più le imprese selezionate hanno caratteristiche operative e rischi/opportunità comparabili. Senza una classificazione adeguata, si rischia di confrontare indicatori ESG di aziende che, pur operando nello stesso settore a livello “macro”, non condividono effettivamente le stesse sfide di sostenibilità.

Infatti, un’azienda può trovarsi a competere, dal punto di vista commerciale, con imprese che fabbricano prodotti simili, ma che potrebbero avere processi produttivi, catene di fornitura e impatti ambientali e sociali del tutto differenti. Per esempio, due società “manifatturiere” classificate in un unico settore tradizionale (come il GICS Industrials) potrebbero in realtà essere esposte a rischi ESG eterogenei (come inquinamento idrico vs. approvvigionamento di minerali rari), rendendo il confronto delle performance di sostenibilità poco significativo se non fuorviante.

Di conseguenza, la capacità di disegnare un perimetro di analisi omogeneo, ovvero di individuare imprese che condividano i principali fattori ESG rilevanti, diventa cruciale per un benchmarking ESG che fornisca insight utili e azionabili. Solo individuando correttamente i peer di settore un’azienda può comprendere a fondo dove si posiziona rispetto ai competitor, quali sono le best practice e come impostare piani di miglioramento che tengano realmente conto delle sfide tipiche del proprio modello di business.

Esiste un framework di riferimento?

Global Industry Classification Standard (GICS)

Il Global Industry Classification Standard (GICS) è uno degli strumenti di classificazione settoriale più utilizzati nei mercati finanziari. Sviluppato da Morgan Stanley Capital International (MSCI) e Standard and Poor’s (S&P) alla fine degli anni Novanta con l’obiettivo di facilitare l’analisi e la comparazione delle performance economiche delle aziende, questo sistema è ampiamente adottato a livello globale, specialmente dagli investitori. La sua efficacia nel raggruppare le imprese secondo il tipo di prodotto o servizio offerto ne fa uno strumento valido per il monitoraggio delle performance finanziarie. Tuttavia, alcune limitazioni lo rendono inadeguato all’utilizzo in un benchmarking di sostenibilità.

La classificazione GICS, infatti, si limita a segmentare le aziende in base al prodotto o servizio offerto, senza considerare i fattori ESG, i quali possono incidere in modo significativo sulle performance di sostenibilità. Questo fa sì che anche aziende che operano con modalità completamente diverse in termini di impatto ambientale e sociale possano essere raggruppate nello stesso cluster. Ciò può rendere il confronto tra aziende poco efficace, per esempio, per determinare in che misura siano sottoposte a determinate sfide di sostenibilità o per identificare le best practice ESG. Inoltre, la classificazione GICS non permette di analizzare con precisione l’esposizione delle aziende ai rischi ESG o di individuare situazioni operative simili che potrebbero generare impatti ambientali e sociali condivisi. Pertanto, questo sistema risulta efficace da una prospettiva finanziaria ma non è adeguato alla realizzazione di un benchmark di sostenibilità.

Sustainability Accounting Standards Board (SASB):

un sistema di classificazione focalizzato sulla sostenibilità

Il Sustainability Accounting Standards Board (SASB) rappresenta un punto di svolta nel panorama del reporting e del benchmarking ESG grazie alla definizione di un approccio centrato sulla cosiddetta “materialità finanziaria”. A differenza dei metodi di classificazione tradizionali, SASB ha riconosciuto che le performance ambientali, sociali e di governance di un’azienda non possono essere comprese appieno limitandosi a guardare il settore merceologico o il tipo di prodotto/servizio. Al contrario, è necessario chiedersi come i fattori ESG impattino in modo concreto su rischi, opportunità e risultati economici, definendo in tal modo un set di indicatori che siano rilevanti per l’impresa e i suoi investitori.

Nel perseguire questa visione, il SASB ha messo a punto il Sustainable Industry Classification System (SICS), che rappresenta un’evoluzione importante rispetto a schemi di classificazione come il precitato GICS. Il SICS suddivide le attività economiche in 11 macrosettori, al cui interno sono individuati 77 settori specifici, ognuno caratterizzato da rischi e opportunità di sostenibilità peculiari. Per definire questi raggruppamenti, il SASB non si basa esclusivamente sul tipo di bene o servizio prodotto, ma conduce un’analisi estesa dei modelli di business, della catena di fornitura, delle risorse naturali utilizzate, dei mercati di riferimento e delle normative settoriali. Lo scopo è individuare in maniera più precisa quei fattori (per esempio, consumo di acqua, emissioni di gas serra, gestione dei rifiuti, salute e sicurezza dei lavoratori e privacy dei dati) che incidono sulle prospettive finanziarie di un’azienda in un dato comparto settoriale.

Questo approccio consente dunque di superare le limitazioni riscontrate nel sistema di classificazione GICS. In un’ottica SASB, la comparabilità si basa infatti sulla condivisione di temi ESG concretamente rilevanti: due imprese vengono classificate nello stesso settore del SICS soltanto se affrontano sfide ambientali, sociali e di governance simili, in modo da rendere il confronto delle loro performance ESG realmente significativo. Ciò semplifica molto l’identificazione di peer all’interno di ciascun settore, facilitando così l’analisi delle best practice di sostenibilità e l’attuazione di strategie di miglioramento.

La maggiore efficacia del SICS per il benchmarking di sostenibilità si esprime, infine, anche attraverso la disponibilità di standard di rendicontazione specifici per ogni settore. Infatti, per ciascun gruppo, il SASB definisce set di metriche e indicatori costruiti sugli aspetti ESG ritenuti “materiali” in termini finanziari, offrendo alle aziende non solo una base di confronto più aderente alle loro realtà operative, ma anche linee guida su come misurare e comunicare gli impatti di sostenibilità in modo chiaro e consistente.

Come utilizzare il SICS per trovare i propri peer ESG?

Step 1: Identificare il proprio codice SICS

Per inquadrare correttamente la propria attività nel SICS, è necessario anzitutto prendere visione dei documenti e degli strumenti messi a disposizione dal SASB. Queste risorse descrivono nel dettaglio i 77 settori e gli 11 macrosettori a cui esse appartengono, illustrando per ognuno i principali aspetti di business e i relativi fattori ESG rilevanti[1]. Una volta consultata la classificazione, l’azienda deve valutare con attenzione la natura del proprio modello operativo, le tipologie di prodotti o servizi offerti e la struttura della catena di fornitura, tenendo conto anche dell’ubicazione geografica delle attività e dell’eventuale incidenza di particolari normative di settore.

È importante non limitarsi a una descrizione del prodotto finale, ma includere anche tutte le dinamiche che definiscono i processi dell’azienda. La classificazione SICS, infatti, si concentra non solo sul “cosa” l’azienda produca o venda, ma anche sul “come” tali attività vengano svolte. Per esempio, la produzione di capi di abbigliamento ad alta intensità di risorse idriche si inquadra in modo diverso rispetto a un business di design o distribuzione che comporti rischi ambientali e sociali più contenuti.

Una corretta collocazione nel SICS dipende anche dal peso relativo delle varie attività esercitate. Infatti, qualora un’impresa abbia più linee di business, occorre individuare la componente che genera la porzione maggiore di ricavi o che presenta i maggiori impatti ESG. In tal modo, si determina il codice SICS principale, utile a definire i benchmark e gli standard di riferimento per l’intera organizzazione.

Step 2: Selezionare le aziende comparabili all’interno dello stesso SICS

Una volta definito il proprio codice SICS e appresi i temi ESG che il SASB ritiene “materiali” per il settore di riferimento, occorre identificare le imprese da includere nel proprio benchmarking. Possono verificarsi due scenari.

1. Dati SICS reperibili da banche dati o provider ESG

In molti casi, soprattutto per le aziende quotate o già sensibili al tema della rendicontazione di sostenibilità, la classificazione SICS è presente in banche dati ESG o finanziarie, come MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, Bloomberg o FactSet. Alcuni database riportano esplicitamente il codice SICS assegnato, spesso in via ufficiale (perché l’impresa adotta gli standard SASB) o ufficiosa (perché il provider lo ha stimato).

2. Analisi della documentazione non finanziaria

D’altro canto, se un’azienda non dichiara esplicitamente il proprio codice SICS e non adotta formalmente gli standard SASB, è comunque possibile ricostruire la sua classificazione consultando le informazioni pubblicamente disponibili, in particolare i bilanci di sostenibilità o le dichiarazioni non finanziarie. Questo percorso richiede un’analisi più approfondita, ma consente comunque di individuare il settore SICS corretto e procedere a un confronto attendibile delle performance ESG.

In primis, occorre analizzare la descrizione del modello di business e le principali informazioni operative fornite dall’impresa, prestando attenzione a come vengano affrontati i temi ambientali e sociali (gestione delle risorse, emissioni, sicurezza e salute dei lavoratori ecc.). È utile identificare la linea di attività che genera la quota maggiore di ricavi o presenta i più rilevanti impatti ESG, poiché spesso un’azienda può svolgere attività diversificate. Il bilancio di sostenibilità o la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) forniscono indicazioni cruciali in tal senso, illustrando il peso di ogni segmento produttivo, la struttura della catena di fornitura, la collocazione geografica delle strutture e gli eventuali rischi normativi o reputazionali.

Una volta inquadrate le principali caratteristiche operative, si passa a confrontare questi elementi con la classificazione proposta dal SASB, disponibile sul sito ufficiale[2]. Qui è possibile consultare le definizioni e i parametri distintivi dei 77 settori e degli 11 macrosettori del SICS, oltre a scaricare documenti che descrivono in dettaglio i fattori ESG “materiali” associati a ciascun settore. Se, per esempio, si rileva che l’azienda analizzata fa un uso intensivo di risorse idriche, genera emissioni significative e opera in una filiera manifatturiera complessa, si verificherà a quale codice SICS corrisponda un modello di business con tali caratteristiche. A supporto, oltre alle descrizioni testuali, è disponibile anche il Materiality Finder, che permette di esplorare i temi ESG più rilevanti per ogni settore[3].

Nel corso di questa valutazione, è fondamentale accertare che i temi di sostenibilità evidenziati dall’azienda combacino effettivamente con quelli che il SASB ritiene “materiali” per il settore ipotizzato. Per esempio, se l’azienda riporta nel proprio documento di sostenibilità il consumo di acqua come fattore critico e nel SICS corrispondente risulta che la gestione idrica è un elemento centrale, la classificazione risulta plausibile. Al contrario, se le attività produttive descritte mostrano un impatto principale sulle emissioni chimiche, mentre il settore SICS in esame evidenzia soprattutto rischi legati alla privacy dei dati, è probabile che il matching non sia corretto.

Una volta individuata la corrispondenza più coerente, si può rafforzare la validità della scelta confrontando la classificazione ipotizzata con quella di aziende simili, qualora esse risultino già censite nelle banche dati ESG, o, ancora, consultando le linee guida del SASB per il settore selezionato al fine di verificare che i temi ESG considerati “materiali” siano effettivamente quelli discussi dalla società.

Step 3: Approfondire i temi materiali del proprio settore

Una volta selezionate le aziende comparabili all’interno dello stesso codice SICS, è essenziale analizzare i temi di sostenibilità considerati rilevanti per quel settore, come indicato dal SASB. Infatti, questo identifica una serie di fattori ESG (come impronta carbonica, gestione delle risorse idriche, sicurezza sul lavoro o tutela della privacy dei dati) che possono avere un impatto significativo sulle performance finanziarie e operative delle imprese per ciascun settore.

L’azienda dovrebbe esaminare questi temi materiali alla luce delle proprie operazioni, confrontandoli con i dati e le informazioni già disponibili internamente. Questo passaggio aiuta a inquadrare meglio l’esposizione dell’azienda a rischi e opportunità legati alla sostenibilità, fornendo una base più solida per confrontare le performance ESG con quelle dei peer identificati.

Inoltre, analizzare i temi materiali permette di individuare eventuali lacune nella rendicontazione e nelle strategie ESG, orientando così l’azienda verso un miglioramento continuo e una comunicazione più efficace con gli stakeholder.

[1] Per un elenco sintetico dei settori, si veda: https://sasb.ifrs.org/wp-content/uploads/2018/11/SICS-Industry-List.pdf.

[2] Per trovare il proprio settore tra quelli classificati dal SASB, visitare: https://sasb.ifrs.org/find-your-industry/.

[3] Per scoprire i temi ESG più rilevanti per ciascun settore, si veda: https://sasb.ifrs.org/standards/materiality-finder/.